敬告读者

为更有效地使用资源,《中国人权双周刊》从第181期起并入中国人权主网页。网址是:http://www.hrichina.org/chs。我们将继续遵照本刊宗旨和编辑方针,一如既往地为读者服务。

中国人权双周刊编辑部

社会民生

陈子明

廖亦武

汪明珠

王玲口述 野靖环整理

廖亦武

何清涟

曾节明

陈子明

廖亦武

陈子明

曾节明

廖亦武

余世存

陈子明

关于我们

本刊将秉持理性、平实的方针,报道中国的人权状况和民众的维权活动,对社会焦点问题进行分析评论;同时普及宣扬人权理念,系统介绍国际人权法律知识和维权案例,推动法制建设,扩大公民社会的空间,为推动中国人权事业的进步服务。

过往各期

六四专题

搜索

热门转载

视频

-

时事大家谈:赞“一士之谔”,中纪委反击中宣部?

-

小品:讨伐任大炮

-

魏京生: 任志強很勇 如同自己當年

-

任志强:当前房地产市场形式分析

-

微自由: 任志强微博被封

-

《大炮有约》01 尼玛开撸,戴上头套谁敢惹咱俩

-

《大炮有约》任志强:不怕向任何人开炮

-

【中国情报】肃清微博大V | 中国走向法西斯二次文革? 20160301

-

批习「媒体姓党」遭清算 任志强微博被封 学者:已到二次文革边缘

-

党媒批任志强暴露党群对立

图片

-

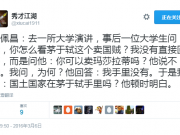

国土国家在茅于轼手里吗?

-

12国联合谴责中国镇压活动人士

-

12国联合谴责中国镇压活动人士

-

12国联合谴责中国镇压活动人士

-

“国际妇女节”中国维权律师关注组发布《“709大抓捕”中的女性》汇编文集

-

“国际妇女节”中国维权律师关注组发布《“709大抓捕”中的女性》汇编文集

-

“国际妇女节”中国维权律师关注组发布《“709大抓捕”中的女性》汇编文集

-

“国际妇女节”中国维权律师关注组发布《“709大抓捕”中的女性》汇编文集

-

“国际妇女节”中国维权律师关注组发布《“709大抓捕”中的女性》汇编文集

-

“国际妇女节”中国维权律师关注组发布《“709大抓捕”中的女性》汇编文集